“咸宁红色档案”之五:红色通山,血染的风采

这是一片用鲜血染红的土地。为了新中国的建立,通山人民在中国共产党的领导下进行了艰苦卓绝的浴血奋战,为革命牺牲2万余人。

1925年6月,鄂南第一个党组织——中共镇南中学支部委员会成立。此后,镇南中学党支部改为通山特支,并升为县部委,1927年6月改称县委。通山革命的星星之火从此在鄂南大地上展开了燎原之势。1927年8月,通山农军参加鄂南暴动,以夏桂林为主任的暴动委员会,迅速占领县城并成立了全国最早的一批红色政权——工农政府委员会,夏桂林担任委员长。

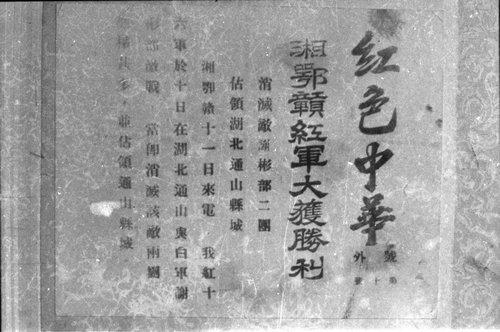

《红色中华报》头条号外(照片)咸宁市档案馆藏

《红色中华报》头条号外刊登“湘鄂赣红军大获胜利”的专讯,对当时红军消灭敌谢彬部二团,占领通山县城进行了宣传,极大的鼓舞了苏区军民。

1928年1月,已任中共湖北省委委员的夏桂林不幸被捕,英勇牺牲,但他领导的工农暴动在通山革命史上留下了可歌可泣的壮丽篇章。

今天的通山县石门楚王山游人如织,络绎不绝的人们来这里瞻仰红色遗迹,聆听革命故事。这个偏僻的小山村曾是咸、蒲、崇、通中心县委和四县苏维埃政府所在地。1933年10月下旬,鄂东南道委在这里召开了执委扩大会议。

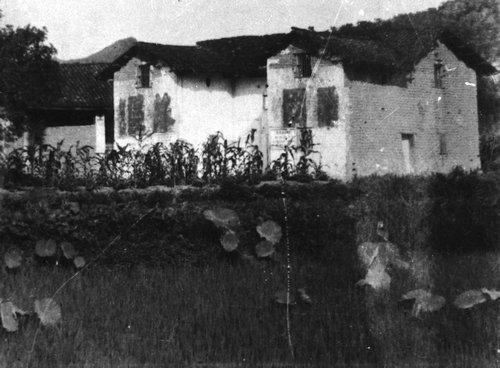

咸、蒲、崇、通中心县委和四县苏维埃政府旧址(照片)咸宁市档案馆藏

如今“巩固苏区”四个鲜红大字依然夺目。1933年8月1日,中国工农红军红十七军从这里起步,开始了浴血奋战的历程。

鄂东南是湘鄂赣苏区的重要组成部分,通山曾经长时间为鄂东南道委机关驻地,为革命作出了不可磨灭的贡献。在那段时间,中共鄂东南道委曾经三迁通山。

中共鄂东南道委第一次迁至通山是在1932年10月,随着苏区革命形势变化,中共鄂东南道委迁往沙店老街,通山苏区一时间成为鄂东南革命斗争的中心。

1933年,为更好地指挥全区斗争,鄂东南道委迁入大幕山中的兰田村,在此召开第一、二次常委扩大会议,史称“兰田会议”

此后不久,鄂东道委在石门坎召开道委执委扩大会,作出决议,发展冷水坪根据地,作好道委机关南迁冷水坪的准备。1934年3月,鄂东南道委迁至崇山峻岭之中的三界冷水坪。

1935年2月,中华苏维埃共和国中央工农民主政府执行委员、省委特派员、鄂东南道委书记、鄂东南革命根据地创建人之一吴致民,遭敌偷袭,不幸牺牲。为了纪念这位忠诚的共产主义战士、鄂东南苏区的杰出领导人,湘鄂赣省委将修、武、崇、通县改为胡梓县(胡梓是吴致民的别名,因为吴致民经常留满脸胡须,群众亲切的称他为“胡子”,遂化名“胡梓”)。

中共鄂东南道委旧址(照片)咸宁市档案馆藏

鄂东南道委后来改为西北特委(代表团),它迁入冷水坪的三年时间正是革命最为艰苦的阶段,作为鄂东南人民革命的最后屏障,坚持到了国共两党合作抗日。1937年10月,从这里集结共产党员、干部和红军游击队员400来人,整编为新四军第一支队第一团第二营,奔赴抗日新战场,为民族独立再建功勋。

“革命代代如潮涌,前赴后继跟党走”,红色通山,它是革命老区峥嵘岁月的真实映照,它是革命烈士血染的风采,它是红色的土地,满山遍野,更是灿烂的红色天空,无边无际……